牛肉・食肉の歩み

今は空前の肉ブーム。牛丼や焼肉、すき焼きなど牛肉を使った料理は勿論、様々な国の牛肉料理や創作料理など、そのどれもが日本の食卓には欠かせません。

そんな牛肉が「いつから?」「どのように?」食べられるようになったのか知らない方も多いのではないでしょうか?

そこで、牛肉の歴史として、牛肉のルーツを探ると共に、歩んできた道のりをご紹介します。

歴史を学ぶことで今までの牛肉より一味美味しく感じていただければと思います。

前書き

あらゆる家畜の中で、肉牛ほど非効率な家畜はないといいます。

畜産技術の進んだ現代でさえ、1グラムのたんぱく質を育てるのに13.5グラムの植物性たんぱく質が必要と言われ、家畜が食べた量の9割近くは、何らかの形でロスされ、その割りに育つのが遅く、肉牛になるには3年程掛かります。

文化人学者のマーヴィン・ハリスによれば、食の傾向はすべからく「損失」と「利益」によって決定されるそうです。

人々が牛肉を食べるのは、まだ利益が損失を上回っているからに他なりません。

恐らく、何らかの形で損失が上回った時、現在の牛肉食文化は転換を余儀なくされるでしょう。

牛肉の起源

先ずは牛のルーツから。

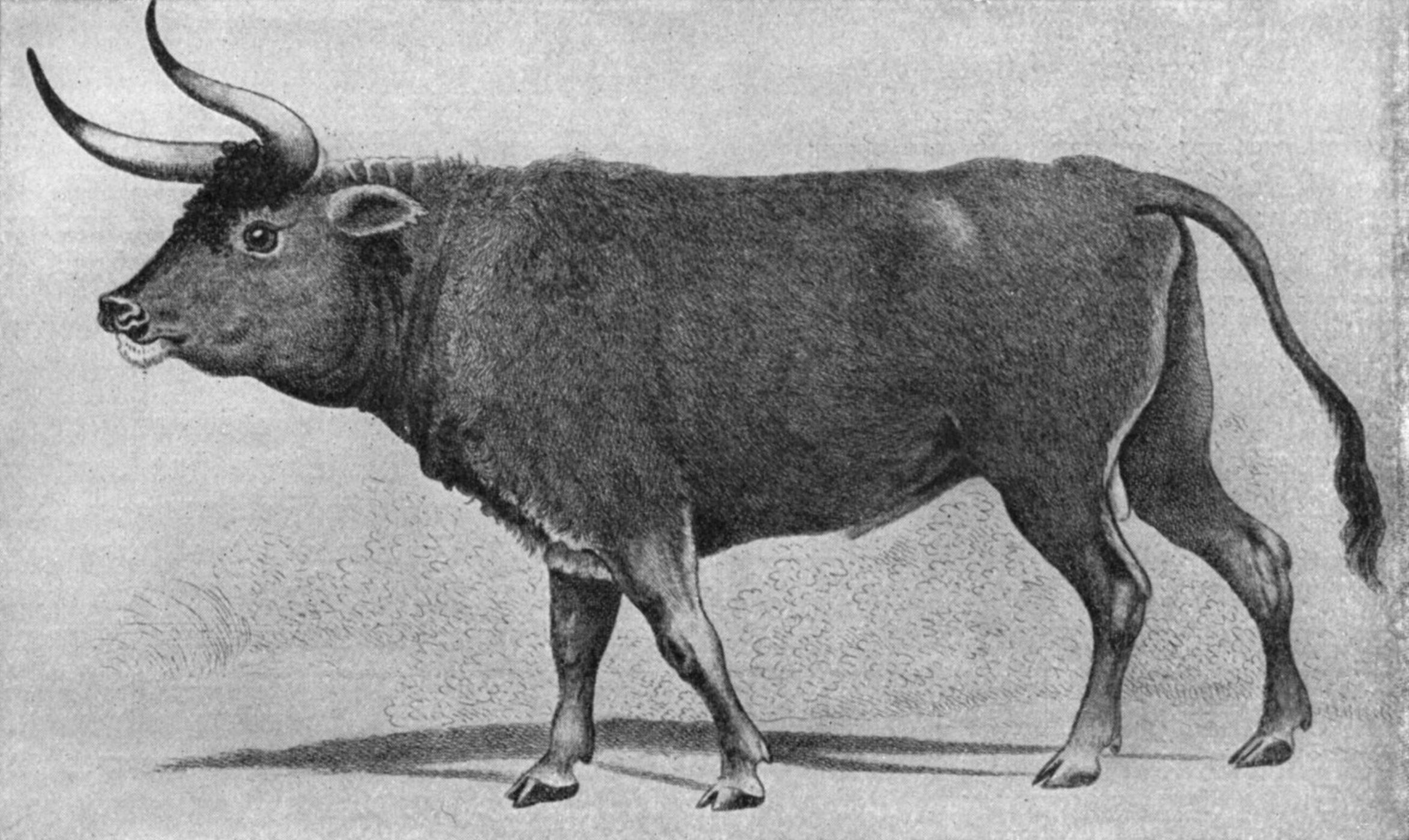

現在世界中にいるすべての牛の祖先は、たった80頭の牛だといわれています。

彼らの原種は体高およそ2メートルで、人の腕と同じぐらいの長さの角を持つ「オーロックス」という牛だったそうです。

聞いただけで身震いがしそうな外見から、当時は誰もが恐れる存在だったこの牛は、ある勇敢なイラン人の農家によって数千年前に家畜化され始めました。

そこから幾代にわたり受け継がれたオーロックスは世代ごとに少しずつ増え、ヨーロッパから西アジアに分布して進化し、飼いならされたものが家畜化したといわれています。

そして、現在、世界中で見られる「牛」という存在になりました。

日本に牛が伝えられたのは稲作伝来(5~6世紀)と同時期で、ユーラシア大陸からの移住民が稲作と共に牛を持ち込みました。

これを裏付けるかのように、弥生時代の遺跡からも牛の骨が発見されています。

牛肉食の歴史

牛と人間の関わり合いは、先史時代までさかのぼることが可能です。

石器時代の壁画に牛を描いたと思わしき物がありますし、牛を労働力として活用し、崇拝する文化は、地中海やアラビアなどに色濃く残っています。

「幻の大陸」と呼ばれるアトランティスも、牝牛を崇拝する文化を持っていました。

アルファベットの「A」の文字は、財産としての牛の角を表した文字であったとも言われています。

ただ、この動物を崇拝するばかりで食べていなかったのかと言えばそうではなく、3000年前には既に古代エジプトで牛を食用として扱う文化が始まっていたといいます。

当時の壁画には、牛を解体し、食べる様子が描かれた物があります。

恐らく、それ以前にも牛を生け贄として、あるいは珍味のたぐいとして食べる文化が発達していたのではないかと思われます。

牛肉食の歴史

牛肉食と言えば欧米のイメージが浮かんできますが、一般庶民の間で牛肉食の習慣が定着したのはごく最近の事です。

それまでの肉食と言えば豚肉や羊肉、鶏肉などを指していましたがそれ以前も決して食べられてこなかった訳ではありません。

機械のない時代、人の何倍もの力を持つ牛の存在は貴重でした。

ですから食べられるのはもっぱら老いた牛や怪我をした牛など働けなくなったものに限られ、元気な牛を食べるのは飢饉などのかなり切迫した状況に限られていたようです。

その一方で、労働力として牛以外に求めることの出来た富裕層や権力者、市民の間では牛を食用として育てられ、食べるといった事がかなり早い段階で行われていました。

雄牛を去勢し、肉質を柔らかくして食べるといった事も比較的頻繁に行われていたようです。

一般庶民の間に牛肉が浸透してくるのは、牛が主要な労働力の座を滑り落ちる産業革命(18世紀頃)の辺りを待たなければなりません。

日本の肉食の始まり

この時代の日本は非常に寒くて木の実も満足にとれず、肉への依存度が大きく、魚はあまり食べていなかったようです。

遺跡から出土した焼け石に付着しているコレステロールを分析した研究では、岩宿人たちが焼き肉をしていたことが実証されています。

そして縄文時代には土器が出現しました。

このことは煮炊きが始まったことを物語っています。

縄文時代の貝塚や遺跡からは動物の骨も数多く発掘されていて、その9割は鹿(ニホンジカ)、猪(ニホンイノシシ)の肉で、その他にクマ、キツネ、サル、ウサギ、タヌキ、ムササビ、カモシカ、クジラなど60種以上の哺乳動物が食べられていたものとされています。

その調理法は焼く、あぶる、煮るなどであり、焼けた動物の骨も見つかっています。

また、動物の臓器を食べることで有機酸塩やミネラル、ビタミンなどを摂取していたようです。

この時代に最もよく食べたのは鹿と猪。

秋から冬にかけて、脂がのった時期にたくさんとって食べていたようです。

縄文人の骨に含まれるコラーゲンを分析した研究によれば、本州では肉ももちろん食べていましたが、主なエネルギー源は木の実であったことが明らかにされています。

続く弥生時代にも、狩猟による猪、鹿が多く食べられ、その他ウサギ、サル、クマなども食べられています。

卑弥呼の時代(3世紀)に書かれた『魏志倭人伝』には、日本には牛馬がいなかったことが明記されていますが、《死停喪十餘日當時不食肉》と「日本人は喪中には肉を食べない」とあります。

逆に言えば、普段は当然のように食べてたわけです。

西本豊弘により形質的特徴から大陸から導入された家畜としてのブタが混入していたことが指摘され、「弥生ブタ」と称されています。

弥生時代の社会は家畜の利用を欠いた「欠畜農耕」と考えられていましたが、1980年代終盤から「ブタ」やニワトリの出土事例が相次いでおり、家畜の利用が行われていたと考えられています。

農耕時代になると、動物の臓器が食べられることは少なくなり、塩分は海水から取られるようになりました。

飛鳥・奈良時代の牛肉食

『日本書紀』の雄略2年10月 (旧暦)の条には「置宍人部 降問群臣 群臣黙然 理且難対 今貢未晩 我為初 膳臣長野 能作宍膾と宍人部(食肉に携わる職の家系)の起源伝承が述べられており、生肉が宍膾(ししなます)にして食べられた旨が書かれています。

生肉を食べるのは神事であり、生肉の保存技術が無いために生贄はその場で屠殺して食べられたそうです。

古墳時代には薬猟の名で、鹿や猪の狩が年に数回行われ、その肉が薬用として食べられていました。

鹿肉と猪肉は共に宍肉(ししにく)と呼ばれ、古墳時代には大陸から牛と馬が渡来します。

馬は主に乗馬として用いられましたが、牛馬は肉や内臓が食用あるいは薬用にも使われました。

豚あるいは猪の飼育も行われ、『日本書紀』安寧天皇11年(西暦不明)の条には猪使連という職が登場します。

欽明天皇16年(555年)7月 (旧暦)には「使于吉備五郡 置白猪屯倉と吉備に白猪屯倉を置くよう命じられており、569年には功あった白猪田部に白猪史の姓が贈られました。

奈良時代になると、貴族食と庶民食が分離するようにり、仏教の影響で、動物の殺生や肉食がたびたび禁じられるようになり、基本的には明治時代までの1200年間、肉食は禁止でした。

天武4年(675)4月1日、天武天皇が日本で初めての肉食禁止令を出します。

『日本書紀』の原文では、《且莫食「牛馬犬猿鶏」之宍、以外不在禁令、若有犯者罪之》

簡単に訳すと「牛、馬、犬、猿、鳥は食うなかれ。それ以外の肉はいいがもし犯せば罪となる」

ただし一般的な獣肉であった鹿と猪は禁じられていなかったようです。

仏教の教えのためといいますが、本当の目的は“稲作国家体制”を確立するためでした。

その後も罠や狩猟方法に関する禁令がたびたび出されました。

正月の宮中行事である御薬を供ずる儀でも、獣肉の代わりに鶏肉が供されるようになり、この頃から貴族の間で牛乳や乳製品の摂取が盛んになり、動物性タンパクが補われるようになったようです。

引き続き豚の飼育も行われており、穂積親王が708年に詠んだ歌には「降る雪はあはにな降りそ吉隠の猪養の岡の寒からまくに」とあります。

奈良・平安時代の牛肉食

718年(養老2年)に亡くなった道首名は筑後守時代に国人に鶏や豚の飼育を奨励しており、『続日本紀』には「下及鶏肫。皆有章程。曲盡事宜」(〈道首名の規則は〉鶏や豚の飼育にも及んでおり、ことごとく詳細で適切であった)と記されています。

『続日本紀』732年(天平4年)7月6日には聖武天皇が「和買畿内百姓私畜猪四十頭。

放於山野令遂性命(畿内の百姓から家畜の猪40頭を買って山に逃がした)」との記載もあります。

奈良時代の肉食禁止令には、稲作国家体制を確立するための説や家畜を主に食していた渡来系の官吏や貴族を牽制するためとする説もあり、家畜はだめだが狩猟した肉はよいとする考えもこれに基づくものである可能性もあったようです。

庶民には仏教が浸透しておらず、禁令にもかかわらず肉食は続けられました。

平安時代にも貴族の間での食肉の禁忌は続きました。914年(延喜14年)に出された漢学者三善清行の『意見十二箇条』には、悪僧が腥膻(肉と肝)を食うのを評して「形は沙門に似て、心は屠児の如し」とかかれており、食肉の禁忌があったこと、および一部ではそれを僧でさえ破っていたこと、獣肉を処理する屠児という職業がありそれが差別される存在であったことなどを示しています。

935年(承平5年)に編纂された辞書『和名類聚抄』人倫部第六 漁猟類第二十一では、屠児の和名を「えとり」とし、意味は「鷹雞用の餌を取る者」転じて「牛馬を屠って肉を売る者」という意味だと解説しており、獣肉を売る商売があったことが分かります。

『和名類聚抄』には猪、ウサギ、豚などが食されたことも記載されており、これらはハレの日の食膳に出されました。

967年に施行された法律『延喜式』には、地方からの牛皮、革の貢納が記されているので、禁止されていたとはいえ、肉を食用にすることが常態化していたと想像されます。

平安時代には陰陽道が盛んになったこともあり、獣肉食の禁忌は強まり、代わって鳥や魚肉が食されるようになりました。

これが魚肉の値上がりの原因になり、延喜式に記載された米と鰹節との交換比率は、200年前の大宝令の時と比べて2・3倍に上がっています。

延喜式には獣肉の記載がほとんどないが、一方で鹿醢(しししおびしお)、兎醢など獣肉の醤油漬けや、宍醤(ししびしお)という獣肉の塩漬けを発酵させた調味料に関する記載もあります。

乳製品もさらに多く摂られるようになり、平安末期になると孔子に食肉を供えるはずの行事釈奠でも代わりに餅や乾燥棗などが用いられるようになったり、正月の歯固の膳でも鹿の代わりに鴫、猪の代わりにキジが出されるようになりました。

穢れを信じるあまりに馬肉は有毒とまで考えられ、『小右記』の1016年(長和5年)の条には犯罪を犯した男に馬肉を食べさせた旨が記されています。

当時の医学書『医心方』にしし肉(獣肉)と魚肉の食い合わせが良くないと記されていたり、『今昔物語』には庶民がしし肉を買いに行く場面が出てきたりと、完全に食肉の習慣が無くなったわけではなかったようです。

平安時代の古語拾遺には古代のこととして「大地主神、田を営るの日、牛の宍を田人に食はせ」とあり、御歳神に対する神事として農民に牛肉を食わせたことが書かれているが、古語拾遺内の創作であるとする可能性も指摘されています。

鎌倉・室町時代の牛肉食

鎌倉時代になると、武士が台頭し、再び獣肉に対する禁忌が薄まりました。

武士は狩で得たウサギ、猪、鹿、クマ、狸などの鳥獣を食べていたが、鎌倉時代の当初は公卿は禁忌を続けており、『百錬抄』の1236年(嘉禎2年)の条には武士が寺院で鹿肉を食べて公卿を怒らせる場面が出てきます。

しかし時代が下ると公卿も密かに獣肉を食べるようになり、『明月記』の1227年(安貞元年)の条には公卿が兎やイノシシを食べたとの噂話が載せられています。

乳製品は以後明治までほぼ食べられなくなり、12世紀後半の『粉河寺縁起絵巻』には、肉をほおばり、干肉を作る猟師の家族が描かれています。

禅宗の影響で、動物性の材料を一切用いない精進料理も発達し、精進料理は単なる植物食ではなく、「猪羹」など獣食に見立てた料理もありました。

一方で神社の物忌み期間中の獣食は厳しくなり、平安時代には禁止されていなかった鹿や猪肉までもが禁令に含まれ、その期間も数十日程度にまで長くなっています。

南北朝時代の『異制庭訓往来』には、珍味として熊掌、狸沢渡、猿木取などの獣掌や、豕焼皮(脂肪付きのイノシシの皮)を焼いたものなどが掲載されており、『尺素往来』には武士がイノシシ、シカ、カモシカ、クマ、ウサギ、タヌキ、カワウソなどを食べていたことが記されています。

医学も進歩して『拾芥抄』には2月のウサギ、9月の猪肉を食べないように記載されています。

僧侶もひそかに肉食をするようになり、特にウサギは鳥と同様の扱いになって、『嘉元記』の1361年(南朝:正平16年、北朝:康安元年)の饗宴記録にもウサギ肉について記載されています。

戦国時代の牛肉食

戦国時代になると、南蛮貿易などを通じた食品の輸入が本格化しました。

この時代には新大陸(南北アメリカ大陸)の食材ももたらされています。

ジャン・クラッセ の『日本西教史』には「日本人は、西洋人が馬肉を忌むのと同じく、牛、豚、羊の肉を忌む。牛乳も飲まない。猟で得た野獣肉を食べるが、食用の家畜はいない」と書かれています。

宣教師ルイス・フロイスの『日欧文化比較』には「ヨーロッパ人は牝鶏や鶉・パイ・プラモンジュなどを好む。

日本人は野犬や鶴・大猿・猫・生の海藻などをよろこぶ」 「ヨーロッパ人は犬は食べないで、牛を食べる。

日本人は牛を食べず、家庭薬として見事に犬を食べる」と書かれています。

肉食が日本で注目され始めたのは織田信長の時代で、南蛮貿易が始まって西洋人が食肉の生活を持ち込んでからのことです。

これもごく短期間のことで、キリスト教の禁止や鎖国政策によって、肉食は定着することはありませんでした。

ただし、貴族や武士の支配階級の間では、「薬食い」として、肉食はごく稀におこなわれていました。

この「薬食い」としては、例えば彦根藩の牛肉の味噌漬けが江戸の将軍家に献上されていたことが知られています。

武士の間では鷹狩りが盛んで、野鳥や野うさぎが獲物でした。

動物の捕獲は禁忌とされていましたが、鳥に対しては寛容で野鳥の食用は盛んでした。

野うさぎも特別に「薬食い」の対象となっていました。

うさぎを一羽二羽と数えるのは、うさぎを鳥と見なす事で食用にしていたのでしょう

宣教師フランシスコ・ザビエルは日本の僧の食習慣を真似て肉食をしなかったが、その後の宣教師は信者にも牛肉を勧め、1552年(弘治3年)の復活祭では買った牝牛を殺して飯に炊き込んで信者に振舞っています。

『細川家御家譜』には、キリシタン大名の高山右近が小田原征伐の際、蒲生氏郷や細川忠興に牛肉料理を振る舞ったことが書かれていて、曲直瀬道三の養子曲直瀬玄朔は医学書『日用食性』の中で、獣肉を羹(具がメインのスープ)、煮物、膾、干し肉として食すればさまざまな病気を治すと解説しています。

ただし当時の医学書には中国文献の引き写しも多く、日本では手に入らない食材なども書かれており、実際に行われていたかどうかは明らかではありません。

また、戦国時代末期の日本語を収録した『日葡辞書』には「CACHOブタ」と記されており、地方によっては豚(家猪)が飼われていたものと見られます。

また、戦国末期からは阿波などで商業捕鯨が始まっており、阿波の三好氏の拠点勝瑞城の館跡地では、牛馬に豚や鶏、鯨、犬や猫などの骨が数多く出土しており、食用だけでなく鷹の餌や、愛玩用として家畜が飼われ、肉が市場に流通していたと考えられています。

徳島県藍住町教育委員会は、当時の食事を研究し、三好義興が京都で将軍を歓待した時の本膳料理を再現しました。

その時の材料には、ウズラやシャモ、クジラ、サケが使用されています。

ただし京などで獣肉が一般的に食されていたとは言えず、例えば秀吉が後陽成天皇を聚楽第に招いた際の献立にも入れられていませんでした。

特に牛馬の肉を食べることは当然の禁忌であり、1587年(天正15年)、秀吉は宣教師ガスパール・コエリョに対して「牛馬を売り買い殺し、食う事、これまた曲事たるべきの事」と詰問し、それに対してコエリョは「ポルトガル人は牛は食べるが馬は食べない」と弁明をしています。

ポルトガル人が来日すると、彼らをマネて日本人の間にも肉食が広まりかけますが、これを押しとどめたのが豊臣秀吉です。

「吉利支丹禁教令」と共に牛馬の屠殺を厳重に禁止します。

肉食がキリスト教禁止の大きな理由の1つだったというのは、知らない方が多いのではないでしょうか。

江戸時代の牛肉食

江戸時代には建前としては獣肉食の禁忌が守られていました。

特に上流階級はこの禁忌を守りました。

例えば狸汁は戦国時代には狸を使っていたが、江戸時代にはコンニャク、ごぼう、大根を煮たものに変わっています。

1613年(慶長18年)、平戸島に商館を開設したイギリスのジョン・セーリスは陸路で大阪から駿河に向かう行程で書かれたとみられる日本人の食習慣に関する記述の中で、豚が多く飼育されていることに言及しています。

1643年(寛永20年)の刊行とされる『料理物語』には、鹿、狸、猪、兎、川獺、熊、犬を具とした汁料理や貝焼き、鶏卵料理等が紹介されています。1669年(寛文9年)に刊行された料理書『料理食道記』にも獣肉料理が登場し、1686年(貞享3年)に刊行された山城国の地理書『雍州府志』には、京都市中に獣肉店があったことが記されています。

江戸後期の国学者喜多村信節は、著書『嬉遊笑覧』の中で、元禄前の延宝・天和の頃には江戸四ツ谷に獣市が立ったことを述べています。1718年(享保3年)には獣肉料理の専門店「豊田屋」が江戸の両国で開業していました。

獣肉食の禁忌のピークは、生類憐れみの令などが施された17世紀後半の元禄時代で、この法令自体は徳川綱吉の治世に限られ、影響も一時のもので終ったが、特に犬を保護したことについての影響は後世まで残り、中国や朝鮮半島で犬肉が一般的な食材になっている一方で、日本では現代に至るまで犬肉は一般的な食材と看做されなくなりました。

18世紀の書『和漢三才図会』第37「畜類」の冒頭豕(ぶた)の条では育てやすい豚が長崎や江戸で飼育されていることが述べられているが、大坂在住の著者は「本朝肉食を好ま」ないため近年は稀だとしています。

牛の条の注には、日用としては駄目だが禁止する必要はないとも書かれています。

1733年(享保18年)に伊達家の橘川房常が書いた『料理集』には牛肉を粕漬けあるいは本汁として使うことができるが、食後150日は穢れる旨が書かれています。

彦根藩は「赤斑牛の肉だけは食べても穢れない」との理屈を付けて、毎年の寒中に赤斑牛の味噌漬けを将軍と御三家に献上していました。

18世紀には、なぜ獣肉食が駄目なのか、獣肉食の歴史はどのようなものだったかについての研究も行われた。

儒者熊沢蕃山は没後の1709年(宝永6年)に刊行された著書『集義外書』の中で、牛肉を食べてはいけないのは神を穢すからではなく、農耕に支障が出るから、鹿が駄目なのはこれを許せば牛に及ぶからなのだ、との見解を示しています。

藤井懶斎は儒者の立場から、没後の1715年(正徳5年)に刊行された『和漢太平広記』の中で、孔子に食肉を供えるはずの行事釈奠で肉を供えないのでは儒礼とは言えないとの見解を示しています。

香川修庵は1731年(享保16年)、著書『一本堂薬選』の中で、日本書紀や続日本紀の中に肉食が行われていた記録があることに言及し、本居宣長も1798年(寛政10年)に完成した『古事記伝』の中で、古代の日本人が肉食をしていたことに言及しています。

江戸中期になると蘭方医学も獣肉食に影響しました。

名所江戸百景に描かれた江戸の比丘尼橋(現八重洲)付近にあった猪肉店19世紀の小山田与清の著『松屋筆記』には猪肉を山鯨、鹿肉を紅葉と、そのほか熊、狼、狸、イタチ、キネズミ(リス)、サルなどの肉が売られたことが記されています。

1827年(文政10年)に出版された佐藤信淵の『経済要録』に「豕(豚)は近来、世上に頗る多し。薩州侯の邸中に養ふその白毛豕は、殊に上品なり」と書かれているように、一部では豚の飼育も行われていました。

佐藤はこの著作で畜産の振興と食用家畜の普及を提言しているが、牛馬に関しては全く食用の可能性に言及していません。

1829年(文政12年)完成の地理書『御府内備考』には麹町平河町や神田松下町に「けだ物店」があった旨が書かれ、19世紀の寺門静軒の著『江戸繁昌記』にも、大名行列が麹町平河町にあったももんじ屋(獣肉店)の前を通るのを嫌がったことが記されています。

ここでは猪、鹿、狐、兎、カワウソ、オオカミ、クマ、カモシカなどが供され、内臓も被差別部落民に分配され食べつくされていました。

福翁自伝によれば、福澤諭吉が適塾で学んだ江戸末期の1857年(安政4年)、大阪に2軒しかない牛鍋屋は、定客がゴロツキと適塾の書生ばかりの「最下等の店」だったといっています。

1863年(文久3年)に池田長発らが遣欧使節団としてフランスに派遣された際も、一行は肉食はもちろん、パンも牛乳も日ごとに喉を通らなくなっていったとの記録があります。

1866年にはパークスとの会食で西洋料理を供し、最も牛肉忌避の強かった江戸時代にも、牛肉は「滋養強壮の薬」として比較的広く食べられていたようで、実際には薬と称して、隠れて肉を食べていました。ただ、あくまでもこれらの店の扱いは「薬屋」であり、食べ物でありながら食べ物として扱われませんでした。

江戸市中には「獣肉屋」四谷の三河屋など、「ももんじ屋」と呼ばれる肉料理屋や獣肉専門店もありました。

馬肉を「さくら」、猪肉を「ぼたん」「山鯨(やまくじら)」、鹿肉を「紅葉(もみじ)」などと称する隠語はこのときのものです。

日本初の牛鍋屋は1862年(文久年)横浜の「伊勢熊」というのが通説ですが、神戸や京都という説もあるようです。

東京最初の洋食屋は1867年(慶応3年)三河屋久兵衛が外神田に開店した「三河屋」とされています。

また、東京最初の牛鍋店は1869年(明治2年)江戸最初の屠場を開いた中川屋嘉兵衛の牛肉店から発展した新橋の「中川」です。

当時、牛肉屋は店先にフラフと呼ばれる旗を掲げることが多く、三河屋は「Mikawaya」、中川は「御養生牛肉」と書かれた旗を立てていました。

旗を掲げることを「商家高旗」といいます。

「忠臣蔵」で有名な大石内蔵助は、堀部安兵衛の父・弥兵衛に「大変滋養があるので」と牛肉を贈っていますし、彦根藩の井伊家は、毎年将軍家をはじめとする有力大名に「牛肉の味噌漬け」を贈っており、幕末の大老・井伊直弼が暗殺されたのも、伊井家が水戸徳川家に対して牛肉の献上を止めたから、という話もささやかれています。

1908年(明治41年)に刊行された石井研堂『明治事物起原』によると、1860年代に横浜の居酒屋「伊勢熊」が外国商館から臓物を安く仕入れて串に刺し、味噌や醤油で煮込んで売り出し、繁盛したと記されています。

江戸時代には日朝間の外交使節として朝鮮通信使が派遣されるが、江戸幕府は外交的配慮から通信使に対して道中はイノシシ肉でもてなすものの、江戸城の正餐では儀式的な料理で魚貝・鳥類を除き獣肉が使われない本膳料理が出され、本膳料理は見ることを主眼とした料理で実際に食される部分は少なく、実際に食する膳として別に引替膳が出されました。

一方、朝鮮半島南端の釜山には日朝間の外交・交易を限定的に行う対馬藩管理の倭館が設置されていました。

倭館では朝鮮側から饗応料理として朝鮮式膳部が振る舞われ、膳部には牛肉などの食肉が用いられて、幕末期にはペリーやハリスにも本膳料理を出していました。

幕末の蘭学者・緒方洪庵の日記にも「牛を解体して皆で食った」と記述が残っています。

15代将軍・徳川慶喜は豚が、徳川斉昭は牛が大好きだったそうです。

明治の時代になって、一般庶民がすぐに牛肉食へシフト出来たのもこうした文化があったからこそでした。

福沢諭吉の牛肉食のすすめ

幕末、鎖国を打ち破る黒船が到来して開国となり、横浜に外国の領事館、商館、住居が建てられ、外国人向けの牛肉の調達が始まりました。

近畿、中国地方の牛が神戸に集められて横浜へ。

その牛肉が外国人の間でも話題となるほどの美味しさで、コーベビーフと呼ばれていました。

江戸にも領事館が進出するに従い、近くに牛肉店、西洋料理店も出来ました。

やがて明治の初期には「牛肉は滋養に良い」と言う福沢諭吉の影響もあって、日本人向けに牛鍋を食べさせる店も現れました。

牛鍋は、江戸時代後期に人気のあった鴨鍋やぼたん鍋などの調理法を取り入れた鍋物です。

牛肉屋の外観

人気店を一覧にした「牛肉しゃも東京流行見世」(明治8年)では四谷三河屋が大関に、中川は勧進元扱いでした。

時代が下るにつれ、徐々に牛肉の評判は高まり、次々に牛鍋屋ができていきます。

明治6年頃の浅草、神田界隈だけで74軒明治10年11月8日付の『朝野新聞』では、当時、東京府内に全部で558軒もの牛肉屋があったと報じています。

現存する最古のすき焼き屋は、横浜が1868年(明治元年)創業の「太田なわのれん」、神戸が明治4年の「大井肉店」、京都が明治2年の「モリタ屋」だといいます。

このモリタ屋の牛鍋を食べたであろう木村荘平が、後に東京で一大牛肉チェーン店を開きます。

明治政府から官営屠場の払い下げを受け、「いろは」という店を次々にオープンしました。

これが日本初のチェーン店ともいわれいます。

その後、木村はヱビスビールを創業、火葬場経営にも成功しますが、木村が他界し、「いろは」は婿養子が引き継ぎましたが、まもなく消滅してしまいました。

東京初の洋食屋「三河屋」は関東大震災で閉店し、江戸以来の老舗ももんじ屋「三河屋」も昭和6年に家庭の事情で閉店となりました。

明治・大正時代の牛肉食

1871年(明治4年)12月、西洋化を進める明治政府は肉食を推奨します。

まずは天皇が率先して肉を食べることになりました。

《内膳司に令して牛羊の肉は平常之れを供進せしめ、豕(豚)・鹿・猪・兎の肉は時々少量を御膳に上せしむ》(『明治天皇記』)

同時に、当時の文化人であった仮名垣魯文が肉食を奨励していきます。有名な言葉が、《士農工商老若男女、賢愚貧福おしなべて、牛鍋食はねば開化不進奴(ひらけぬやつ)》(仮名垣魯文『安愚楽(あぐら)鍋』・明治4年)こうして、庶民の間にも肉食は、徐々にですが確実に浸透していくのでした。明治時代になると、牛肉を食べることが文明開化の象徴と考えられ、牛肉を使ったすき焼きが流行しました。

当時の牛鍋屋は仮名垣魯文の『安愚楽鍋』の舞台ともなっています。

当時の牛肉は味噌煮で食べるのが普通だったようです。

八百屋八兵衛の『牧牛論』(『魯文珍報』明治11年2月18日号所載)によれば、

《葱を五分切りにして、まづ味噌を投じ、鉄鍋ジヤジヤ、肉片はなはだ薄く、少しく山椒を投ずれば、臭気を消すに足るといへども、炉火を盛んにすれば、焼きつけの憂ひを免れず。そこで大あぐらで、一杯傾けるから、姉さん、酌を頼みますと、半熟の肉片、未だ少しく赤みを帯びたるところ、五分切りの白葱、全く辛味を失はざる時、何人にても、一度箸を入るれば、鳴呼、美なる哉、牛肉の味はひと、叫ばざるもの殆ど希れなり矣》

明治から昭和30年代中期までの肉用牛は役肉用牛と言われて、役肉用牛は、農業副産物や野草等を与えて飼育し、農耕や運搬に用い、糞尿は堆肥として利用して金肥を節約し、飼育中に生まれる子牛や使役の後に肥育された牛は貴重な現金収入になるなど、この時代の自給的な農業経営の中ではなくてはならない重要なものでした。

ペリーの来航以後、外国人の居留地で牛肉需要が起こり、東京芝の白金に屠牛所を設けて牛肉の供給が行われていました。

この牛肉納入業者が牛鍋屋を始めたとも言われています。

明治に入ると廃用牛を用いて牛鍋やすき焼が一般大衆にも広まり始めて、明治6~8年には地方都市にも屠牛所が作られ、明治17~18年には兵庫、滋賀、三重、山口、愛媛で牛の肥育が始まりました。

また明治19年には牛肉が軍隊の食糧になり、日清、日露の戦争から帰還した兵士たちにより一般の消費が著しく拡大しました。

明治時代の牛肉生産量

| 年次 | 成牛屠殺頭数(頭) | 枝肉生産量(トン) |

|---|---|---|

| 1877(明治10) | 34,000 | - |

| 1882 | 36,000 | - |

| 1887 | 105,700 | - |

| 1892 | 100,600 | - |

| 1894(明治27) | 143,900 | 19,500 |

| 1896 | 145,100 | 21,900 |

| 1898 | 157,900 | 24,300 |

| 1900(明治33) | 222,800 | 30,600 |

| 1902 | 196,900 | 27,200 |

| 1904(明治37) | 287,700 | 37,900 |

| 1906 | 158,500 | 23,900 |

| 1908 | 138,600 | 22,000 |

| 1910 | 246,700 | 38,800 |

| 1912(大正元年) | 261,100 | 41,200 |

出典:日本肉用牛変遷史(昭和53年3月)

明治2年には、乳肉兼用型のショートホーン種が輸入されました。

この牛は特にその後の役肉用牛に影響を及ぼすものではなかったのですが、牛肉の消費が拡大するにつれ明治20年代には外国種と在来和牛との交配が検討され始め、シンメンタール、ブラウンスイス、デボン、ショートホーン、エアシャー、ホルスタイン等の外国種が輸入されました。

明治33年には種牛改良調査会が在来和牛の外国種による改良方針が決まり、シンメンタールとエアシャーが交配されることになりました。

その後10年間にわたり外国種が盛んに交配されることになり、特に日清、日露の両戦争による牛肉消費の拡大は雑種の生産に拍車をかけることになりました。

この時期を雑種万能時代と言われていました。

このようにして生まれた雑種牛は体重や乳量は増加したものの、雑多で鈍重なため農耕には使いづらく、肉質も概して悪く、日本の飼料にもなじまないものになったため、明治末期には雑種恐慌時代と言われる時代になりました。

明治45年に臨時産牛調査会はこれらの雑種の長所を生かし、短所を補い日本の農業に適した牛にするための基本方針を示し、これらの多くの雑種牛は改良和牛と言われましたが、大正元年から地方の実情に合わせて各県で独自に目標をたてて改良することが奨励され、大正6年から4年間に中国地方や九州地方において本格的な牛の改良が行われるようになりました。

また、明治中期までは、役肉用牛の乳も利用されてましたが、大正初期には乳用種と肉用種は完全に分かれ、大正時代に入ると都市への人口流出や徴兵及び軍馬の徴用により農村の労働力が不足して役肉用牛は益々重要になり関東東北にも広まりました。

日清、日露の両大戦により牛肉消費は著しく拡大しましたが、大正時代には第一次大戦後の好況により一層消費が拡大し、国産牛肉の不足が問題となりました。

大正6年から10年にかけては、年間の平均で6,400tの青島牛肉等が輸入され、30,400頭もの朝鮮牛が輸入されるようになり、大正7年からこれらに対する免税措置が講じられたそうです。

役肉用牛の肥育は各地に広まり、ワラと米糠、くず穀物及び醤油粕などを用いた肥育が行われ、大正末期には満州大豆粕の利用法が研究されて使われるようになりました。

明治期の上野精養軒

政府は役人に対し、外交上あるいは外国人との交際上の理由から洋食を奨励しました。

例えば海軍は上野精養軒で食事をすることを奨励し、月末に精養軒への支払いが少ない士官に対して注意されることもあったといいます。

また、遅くとも1877年(明治10年)までには宮中の正式料理は西洋料理となり、1886年(明治19年)の東京横浜毎日新聞には、高木兼寛が洋食を嫌う日本女性相手に毎月3回の洋食会を開くことを決めた旨が掲載されています。

山間部では牛肉食は広まりませんでしたが、元々獣肉食に対する嫌悪感は少なく、1873年(明治6年)に刊行された飛騨地方の地誌『斐太後風土記』にはシカ、イノシシ、カモシカ、クマなどが食べられていた旨書かれています。

その総量は鳥類を合わせても魚類の6の1程度でした。

明治中期になると、家庭でも西洋料理が作られるようになり、1895年(明治28年)の『時事新報』には「この牛の煮たのは変なにおいがするね」「ネギが臭くてたまりませんから、香水をふりっけましたっけ」との新婚家庭の笑い話が掲載されています。

1903年(明治36年)の『婦女雑誌』には米津風月堂主人による「牛肉の蒲鉾」などの料理が掲載され、1904年(明治37年)の『家庭雑誌』にはアメリカで料理を学んだこともある大石誠之助が「和洋折衷料理」として濃い目の味噌汁にカレー粉と牛肉を入れた「カレーの味噌汁」などを紹介し、ジャーナリストの村井弦斎は1903年(明治36年)から報知新聞に料理小説『食道樂』を連載しました。

そこで西洋料理の紹介もして、後に書籍となって大ベストセラーになりました。

創業100年以上の馬肉料理の老舗(台東区日本堤・吉原大門付近)

1904年(明治37年)から始まった日露戦争のため、戦場食糧として牛肉の大和煮缶詰や乾燥牛肉が考案され、軍隊で牛肉の味を覚えた庶民が増えました。

日本内地では戦争のため牛肉が不足し、豚肉が脚光を浴びることになり、1883年(明治16年)には年間消費量1人4グラムであったところ、1926年(大正15年)には500グラム以上にまでなりました。

1921年(大正10年)には富岡商会が冷蔵庫を設置して年間を通しての鎌倉ハムの製造を始め、1923年(大正12年)の関東大震災後にはコンビーフの輸入が急増し、輸入品としては格安だったために急速に普及しました。

大正期には豚カツが登場し、大正期の三大洋食がカレー・とんかつ・コロッケ(またはオムレツ)とまで言われるようになりました。

これはあくまで揚げ物ではなくカツレツであり、今の形に近いとんかつは昭和に入った1931年(昭和6年)の上野の「ぽんた」あるいは1932年(昭和7年)の上野の「楽天」が最初期のものとする説もあります。

とんかつは主に豚の質がよく牛の質の悪い関東で広まり、日本人の動物性タンパク源は依然として魚肉が中心でしたが、獣肉食に対する禁忌の感情はほぼ無くなりました。

すき焼き

明治新政府は発足当初から肉食奨励のキャンペーンを大々的に展開し、1869年(明治2年)に築地に半官半民の食品会社「牛馬会社」を設立し畜肉の販売を開始しました。

翌、1870年(明治3年)には福沢諭吉が執筆したパンフレット『肉食之説』を刊行、配布しています。

斎藤月岑日記には「近頃のはやりもの」として牛肉、豚肉などが挙げられ、食肉業者が増えたことにより、1871年(明治4年)には「屠場は人家懸隔の地に設くべし」との大蔵省達が出されました。

同年には天長節翌日の外国人を招いた晩餐会で、西洋料理を出し、明治天皇が初めて牛肉を食したのは1872年(明治5年)でした。

同年、廃仏毀釈により僧侶を破戒させるため「肉食妻帯勝手なるべし」とされました。

明治初頭にはもっぱら和食の食材として用いられ、関東では味噌味などの牛鍋として、関西では炒めて鋤焼と称して食べられました。

生に酢味噌を付けて食べることも行われ、牛肉の質は兵庫県産が最上とされ、ついで会津、栗原、津軽、出雲、信州、甲州などが優秀とされました。

ただし獣肉食を穢れとする考えは強く、これを迷信として打破するために近藤芳樹『屠畜考』、加藤祐一『文明開化』といった著作や、敦賀県からは牛肉を穢れとする考えを「却って開化の妨碍をなす」とする通達が出され、1906年(明治39年)には炭疽病を防ぐために屠場法が制定されました。

明治初年には抵抗も強り、血抜きの技術が不完全で煮炊きすると臭かったため、庶民が単純に敬遠するということもあったようで、『武士の娘』を書いた杉本鉞子は牛肉を庭で煮炊きをしたところ、祖母は仏壇に紙で目張りをして食事にも姿を見せなかったといいます。

一方、理由のある反対としては1869年(明治2年)、豊後岡藩の清原来助が公議所に農耕牛保護のため牛肉の売買禁止を訴え、天皇が食してしばらく後の1872年(明治5年)2月18日、御岳行者10名が皇居に乱入し、そのうちの4名が射殺、1名が重傷、5名が逮捕される事件が発生し、後に「外国人が来て以来、日本人が肉食し穢れて神の居場所が無くなった為、外国人を追い払うためにやったのだ」との動機が供述されています。

1873年(明治6年)の『東京日日新聞』には「豚肉は健康に良くないので食べないよう」との投書が掲載され、1877年(明治10年)の『朝野新聞』には「洋食洋医を宮中より斥けよ」との記事が掲載され、1880年(明治13年)の『郵便報知新聞』は、牛肉食で耕牛が減少したため、食糧生産が大幅に減少したと報じています。

1884年(明治17年)、海軍省医務局長の高木兼寛は、当時大きな問題であった脚気の原因が「窒素と炭素の比例不良」(タンパク質の不足)にあると考え、脚気対策として海軍の兵食を西洋式に改めることを上申したが、兵員の多くがパンと肉を嫌って食べなかったため、海軍では1885年(明治18年)から麦飯も支給されることなり、陸軍においても日常で食される兵食や野戦糧食に肉食・洋食が多く取り入れられました。

日清戦争当時の「戦時陸軍給与規則」では1日の基準の肉・魚は150gでした。

日露戦争当時は白米飯(精白米6合)から麦飯に切り替わり、1910年(明治43年)制定の陸軍公式レシピ集『軍隊料理法』(「明治43年陸普3134号」)には、肉をメインとする洋食レシピとしてカツレツ(ビーフ・ポーク)、ビーフステーキ、メンチビーフ、フーカデン・ドライド、ハッシビーフ、ロール・キャベツ、カレー・ライス、スチウ、ミートオムレツ、燻製豚肉、牛肉のサンドウイッチ、肉スープ、コンド・ビーフなどが掲載されました。

大正末にはパン食も組織的に取り入れられ(「大正9年陸普第2529号」)、その副食に最適なものとしてカレー・シチウ(シチュー)・貝と野菜汁(クラムチャウダー)が挙げられました。

またシロップ・ジャム・バター・クリームも嘗物として導入されています。

中国料理、朝鮮料理

中国人が獣肉を食べていることは江戸時代から知られており「遣唐使少しは牛も喰ひならい」「 日本の牛は畳のうへで死に」といった川柳も作られていたくらいです。

長崎の卓袱料理は江戸や上方でも流行しましたが、これらの紹介の書には、中国人は鹿豕を食べることに言及しつつ、取捨選択が可能であることを断る記述が見られます。

明治になって開国すると、長崎に加えて横浜や神戸に中華街(南京町)が形成されましたが、「支那うどん」「支那(南京)そば」と呼ばれたちゃんぽんやラーメンを除けば日本人の間に中国料理は広まらず、1906年(明治39年)時点で東京にあった中国料理店はわずか2軒で、貿易商や高級役人が利用する高級料理店でした。

もっとも1906年(明治39年)には東京の成女学校が毎週中国料理店から料理人を招いて中国語での料理講習会を行っており、明治期に刊行された西洋料理書が約130冊であるのに対し、中国料理書はわずか7冊でしたが、明治末年には肉料理も紹介されるようになりました。

大正時代になって日本の大陸進出が進むと、中国からも民間人がやってきて一般向けの中華料理店が開かれることになり、中国料理は豚肉の普及と共に家庭料理にも取り入れられました。

1920年(大正9年)頃からは新聞でも中国料理の紹介記事が増え、1925年(大正14年)から始まったラジオ料理でも青椒肉絲などが時々紹介されました。

朝鮮料理の普及はこれよりもやや遅く、李人稙が1905年(明治38年)に上野に韓山楼という店を開いていますが、客のほとんどは朝鮮人で、李が朝鮮に帰国するまでの短期間のものでした。

韓国併合後には日本に来る朝鮮人が増加し、1938年(昭和13年)の東京市には朝鮮料理店が37軒できていました。

そこで出されたのは戦後の焼肉を中心とするものではなく、韓定食などの伝統朝鮮料理でした。

内臓食

肉だけでなく、内臓も食されていて、内臓の量は精肉の6分の1程度で発生量は多くは無く、保存性が低く、また、食品化するに際して下処理が必要でそれに伴う廃棄率も高いため、屠畜の段階から精肉とは流通経路が異なりました。

明治期の神戸の牛屠畜従事者の回顧によれば、屠畜場に残された内臓肉は彼らの重要な副収入源であったとしており、また、1906年(明治39年)の神戸新聞には屠畜場周辺地域において、粗末な大鍋で切り刻んだ臓物を煮込んだものが一皿1銭で出されておりました。

その新聞記者にとっては店の前を通っただけで異臭がするものであったが、夕方からは千客万来であったと報告されています。

やがて内臓肉も専門業者を通して流通するようになり、都市部では屠畜場周辺以外にも低価格の肉料理として広がりますが、内臓食は決して一般的ではありませんでした。

1920年代には一時的にだが「精力が増進する料理」という意味の「ホルモン料理」の店ができました。

卵、納豆、山芋などと並んで動物の内臓を出す店ができ、1930年代になると、一般向けにも広まりました。

例えば大阪難波の店「北極星」を営む北橋茂男は1936年(昭和11年)頃に牛の内臓をフランス風の洋食「ホルモン料理」として提供し、1937年(昭和12年)には「北ホルモン」の名で商標登録を出願し、『料理の友』には1936年(昭和11年)から年1度のペースで内臓料理が「ホルモン料理」として特集されました。

1940年(昭和15年)2月号では牛や鶏の内臓のバター焼きなどの調理法が掲載され、1936年(昭和11年)には日本赤十字社主催で「ホルモン・ビタミン展覧会」として講演や料理実演が行われました。

1920年代には東京で豚の内臓を串に刺してタレで焼いた「やきとり」が売られ、1940年頃には労働大衆の食として人気を博しました。

昭和初期の牛肉食

太平洋戦争後も、日本人の動物性タンパク源は魚肉が中心でした。

食肉も1946年(昭和21年)からの物価統制令の対象でしたが、1949年(昭和24年)には供給が需要に追いついていち早く対象から外されています。

戦後食糧事情が悪化した1946年(昭和21年)から1947年(昭和22年)ごろ、主代用食として、アメリカ陸軍のレーションであった缶詰のランチョンミートが配給され、これ以外にも、米軍からの放出物資、あるいはその名を借りた盗品売買により、ランチョンミートは高価でしたが食糧として一時的に普及しました。

1946年(昭和21年)末から学校給食が再開され、1950年(昭和25年)からはガリオア資金の援助により一部で完全給食(栄養価が考えられたおかず付きの給食)が実施され、1952年からは有償給食となって、肉食も提供されるようになりました。

1951年(昭和26年)に魚肉ソーセージ、1957年(昭和32年)頃にブロイラーが登場して、安価な食材を使っての食事の洋食化が進みました。

1960年(昭和35年)には牛の佃煮の缶詰として売られていたもののほとんどが馬肉や鯨肉であることが判明し、「にせ牛缶事件」が発生して大きな社会問題となりました。

昭和26年頃から統制経済から自由経済への移行が始まり、昭和27年には麦の統制が撤廃され、化学肥料の利用も増え始め、昭和29年にはMSA協定が締結され、アメリカからの輸入穀物が家畜飼料に使用されるようになり、急速に普及しました。

これと同じ頃から耕運機の普及も始まり、食糧増産期には役肉用牛が大きな働きをし、その後も和牛ブームは続き、昭和32年には272万頭の史上最高の頭数を記録します。

自由経済への移行に伴い昭和25年頃から役肉用牛の肥育が復活し、朝鮮特需景気の影響もあり、牛肉消費は拡大を続けました。

しかし、昭和31年には鉱工業生産が戦前水準に回復し、さらに好景気が続き、前期経済高度成長期に移行していきました。

輸入穀物により食糧の安定的な確保の目途が立ち、また農村と都市との所得格差が広まったために、昭和30年代前半は農業の曲がり角と言われる農業の近代化を模索する時期でした。

役肉用牛は役・肥の役目を耕運機と化学肥料に明け渡し、大量に市場に放出されました。

これらの大量で安い素牛と輸入穀物を用いて昭和34~35年には空前の肥育ブームが起こり、肥育規模も急速に拡大して現在の大規模化し専業化した肉牛肥育経営の始まりとなりましたが、肥育ブームが資源の食い潰しの形で進んだため将来の牛肉資源の枯渇が心配されるようになりました。

この時期を経て昭和36年には適地適作、規模拡大と専業化等を柱にした農業基本法ができ、37年には農業近代化資金の創設や農業法人の創設等を通して農業基本法の実現が図られ、肉牛肥育経営はこれを積極的に取り入れて規模拡大と専業化を進めていきました。

昭和37年に、役肉用牛関係者は役肉用牛を日本独自の肉専用種に変える事業を始め、これを和牛維新といっています。

その基本となった思想は、役肉用牛は農耕等の使役を考えて体の大きい鈍重な牛をさけてきたので、体は小柄でした。

外国種より増体が少ないが、明治時代に輸入された大型の外国種の増体能力と在来和牛の肉質を備えた牛は多く残っており、選択と交配が適切であれば日本独特の肉専用種は比較的短期間にできるとするものでありました。

この考え方に従い、まず審査標準が体積に最重点をおいたものに改正され、これを基に新しい集団育種事業を開始しました。

また、種雄牛の産肉能力検定事業を発足させ各地で検定が始まりました。

牛枝肉の取引規格も作られましたが、これは流通の合理化に資するものと言うだけではなく、どんな枝肉を目指して牛を改良するのか、肥育技術の改善をするのかと言った肉牛の生産面でも極めて重要なものになりました。

やや遅れて日本飼養標準も作られ、これらはその後に改正がなされたり、それぞれ枝分かれし、範囲を拡大してきました。

これが、現在行われている多くの事業の原型となります。

肉牛の肥育では従来の使役に使った後の成牛肥育に変わり、発育中の若い牛を肥育し若い月齢で出荷する赤肉生産効率の良い去勢牛若齢肥育(18ヵ月齢450kg出荷)が主に奨励されました。

また、一部の高級牛肉需要に対応するためには系統の良い去勢牛を用いた去勢牛理想肥育(24ヶ月齢600kg出荷)が推奨され、それまで行われてきた2~3歳で肉質がとくに優れた処女雌牛を用いた雌牛理想肥育は資源保護のためにつつしむよう指導されました。

これらの肥育様式は、上坂章二氏らにより昭和28年頃から試験を繰り返して準備されたものでありましたが、またたく間に広まり肥育の中心になり、雌子牛は資源保護のために肥育しないように指導されました。

昭和40年当時の肥育の様式

| 区分 | 開始時 | 肥育期間(日) | 仕上げ時体重(㎏) | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 年齢(才) | 体重(㎏) | ||||

| 雌牛 | 理想肥育 | 明け2~3 | 370~420 | 300~360 | 600~700 |

| 普通肥育 | 3~6 | 340~370 | 150~180 | 550まで | |

| 老廃牛肥育 | 8~11 | 350~400 | 約100 | 500~550 | |

| 若齢肥育 | 離乳後 | 180 | 360 | 500 | |

| 去勢牛 | 理想肥育 | 2~3 | 200~230 | 500~540 | 600~700 |

| 壮齢肥育 | 2~3 | 370~420 | 150~180 | 600前後 | |

| 若齢肥育 | 離乳後 | 160~200 | 330~360 | 500前後 | |

| 雄牛肥育 | 離乳後 | 200 | 360 | 600 | |

出典:肉用種和牛全構

昭和後期の牛肉食

1960~70年代の高度成長期からは食肉の需要が急増し、1975年(昭和50年)にはソーセージの材料として魚肉を逆転し、1988年(昭和63年)には実質供給タンパク質量で魚肉を逆転しました。

和牛維新の成果は、昭和42年に行われた第1回の全国和牛産肉能力共進会で集約され、和牛の産肉能力は著しく改善されたとして若齢肥育の目標体重は18ヵ月齢で500kgに変わり、さらに550kgに変わりました。

また、理想肥育は24ヶ月齢で650kgに変わり、さらに700kgに改められ、現在は670kgになっています。

この間の肉牛の改良は肉質を維持しつつ増体を大幅に改善しようという考え方で行われました。

昭和40年代は経済の後期高度成長期に入り牛肉需要は伸びつづけ、肉専用種の頭数は昭和39年の155万頭を底として昭和45年には163万頭になりましたが、この後資源食い潰しの形で少しずつ減少が続いき、昭和47年にはオイルショックの影響で牛肉消費も一時的に弱まりましたが、その後間もなく回復し、昭和49年には137万頭になりました。

このことから肉専用種だけでは将来の牛肉はまかなえないとして牛肉資源をめぐって議論が起こり、その結果、昭和30年代中期から試験的に始められた乳用種雄子牛の肥育が急速に普及し始め、昭和48年には国産牛肉の2/3強が乳用種の牛肉で占められるようになり、これ以後は70%を超える状態が続きました。

乳用種ははじめ雄のままで肥育され、出荷月齢も15~16ヶ月齢でありましたが、去勢して管理をしやすくし、それなりに肉質の良いものを狙うようになり、肥育期間は18ヵ月齢になりました。

肉専用種の若齢肥育は、乳用種の肥育にその座をあけ渡して理想肥育に変わっていきましたが、昭和40年代中期には、理想肥育の出荷月齢を大幅に越えるものも現れ、若齢肥育と言う言葉は若い牛を肥らせて若い月齢で出荷する本来の意味から単に若いときから肥育するとか、乳用種の肥育を意味するようになったりして次第に曖昧になり用いられなくなりました。

同時に、理想肥育と言う言葉も松阪肉を作る肥育とか肉質を良くするためとくに長く飼うという程度の意味になり、次第に消えていきました。

肉専用種の肥育期間が延びた第一の理由は、素牛が高くなり元手を取るためには少しでも肉質を良くする必要があったことと、乳用種の牛肉が増えたために肉用種ではこれより一段と肉質を良くする必要があったためであり、肉専用種の改良も増体から肉質に変わっていきました。

第二の理由は急速な規模拡大で良質な粗飼料の生産が追いつかず手軽で安いワラだけの給与に変わったが、ワラの嗜好性は低いために濃厚飼料の過給となり消化管を中心とする病気が多発し、やむを得ず濃厚飼料を制限してワラを食い込ませるようにしたために増体速度が遅くなり肥育期間が長期化してしまいました。

昭和40年代の牛肉資源としては草資源の利用性の良い外国種を導入すること、外国種を肉専用種に交配して肉量を改良すること、外国から肥育素牛を導入することなどが検討されました。

外国種を導入して草資源を活用する試みは、アバディーンアンガスとヘレフォードを導入して北海道や東北北部で行われ、外国種と肉専用種の雑種子牛の利用は多くの試験が行われたが、実際にはわずかしか行われませんでした。

乳用種にシャロレーを交配することも行われましたが、子牛が大きすぎて難産が多かったために行われなくなりました。

ブリティッシュフリージヤンの肥育も試みられたが肉用種の外国種による改良については、再び明治時代の雑種混乱期を再現するのみで、その収拾には再び100年を要するとして退けられました。

外国産素牛の導入は関税免除処置がされて、昭和47年度から盛んに肥育が行われました。

昭和50年代は経済の安定成長期であり、牛肉の需要が強かったですが、畜産物全体では需要の大きな伸びが期待できない時期に入り牛乳の生産調整も始まり、牛肉は唯一需要の伸びが期待される畜産物と言われ、子牛価格も高騰しました。

酪農家は生まれた子牛を肥育素牛としてできるだけ高く売ることを考えて黒毛和種を交配したF1子牛を生産するようになり、肥育農家も高い肉専用種の素牛の導入から一部をF1に切り替える傾向も現れ,繁殖肥育一貫経営も広まり始めましたが、高い素牛の反動で肥育経営は苦しくなり、その反動で昭和56、57年には子牛価格が暴落し、この状態はかつてない長い期間続き回復も緩やかでした。

牛肉消費面では、国産牛肉の価格が諸外国に比べ高いことが消費者やマスコミから批判の対象にされ、アメリカ、オーストラリアから牛肉の輸入自由化を求める要求が強まり、昭和57年には輸入牛肉の枠を大幅に拡大することでアメリカとの合意がしました。

一方では国産牛肉対策として昭和28年から続いた酪農振興法を改正して酪農及び肉用牛の振興に関する法律とし、大家畜は休耕田や草資源の活用や化学肥料で地力の下がった土地の地力回復など、土地利用型農業の基幹と位置付けて耕種部門との調和のもとに大幅な増頭を計ることとし、牛肉生産コストは3割程度下げることを目標とすることにされました。

昭和63年にはアメリカの市場開放を求める要求は米等を含む農産物や自動車部品まで含む形で輸入自由化の方針が決まり、3年後にあたる平成3年度に牛肉輸入自由化を完全実施すること、それまでの3年間は完全自由化の時点で予想される輸入量を目途として毎年輸入枠を拡大することがきまりました。

牛肉輸入自由化の方針が決まった昭和63年には、牛枝肉取引規格が従来の肉眼でみて判断する抽象的表現からBMS(脂肪交雑標準モデル)、BCS(肉色標準モデル)、BFS(脂肪色モデル)及び生肉歩留基準値を枝肉測定値から計算する等の具体的な物差を取り入れ客観性を重視した基準をに変わり、この当時の国産牛肉の目標は安全良質な牛肉を低コストで生産することとされ、具体的には乳用種枝肉はB-3以上、肉専用種枝肉はA-4以上を目指し、コストは2~3割削減することでした。

これはアメリカやオーストラリアから輸入される牛肉の大半はC-2で冷凍肉が多いと考えて、この程度の牛肉を生産すれば国産牛肉は家庭向けに利用され、輸入牛肉は業務用につかわれて市場で互いに住み分けができるとも考えられました。

牛肉料理の歴史

様々な牛肉料理がある一方、それらの歴史についてはあまり知られていません。そこで、ここでは牛肉料理の歴史を見ていこうと思います。最古の牛肉料理から、すき焼き、焼肉、牛丼の4つの歴史を追ってみましょう。

昭和後期の牛肉食

様々な牛肉料理がある一方、それらの歴史についてはあまり知られていません。そこで、ここでは牛肉料理の歴史を見ていこうと思います。最古の牛肉料理から、すき焼き、焼肉、牛丼の4つの歴史を追ってみましょう。

味噌漬け

江戸時代、彦根藩主が将軍家や御三家への献上品として作っていたものです。この時代、肉食は禁じられていましたが、養生品という名目で献上されていました。

運ぶ日数(10日前後)を考えた結果、生ではなく味噌漬けや粕漬けの形がとられていたそうです。少しでも日持ちさせる為です。牛肉を使った最古の料理といえるでしょう。

牛鍋

文明開化後、この牛鍋を生業とする人たちが現れました。横浜や長崎といった居留地で発祥、外国人からも人気があったそうです。

又、座敷であぐらをかいて気軽に食べる鍋ということから「あぐら鍋」という別名も付けられました。

明治天皇が牛肉を食べ、国民に肉食を促したというエピソードもこの頃です。

その影響もあってか、牛食文化が一気に広まっていきました。

焼肉

昭和20年頃、焼肉屋のルーツとされる「明月館」(東京)と「食堂園」(大阪)が開店。無煙ロースターの開発により、女性層からも支持を得るようになりました。

今では定番の「タン塩」は昭和50年代に誕生したメニューです。

平成に入ると牛肉の輸入自由化が行われ、焼肉の低価格化も進みました。

平成5年には「焼肉の日(8月29日)」も制定され、庶民から親しまれる料理となっています。

牛丼

由来は、牛鍋の残り汁をかけた丼飯といわれています。

牛鍋の副産物ともいえるメニューがいつしか「牛丼」として親しまれるようになりました。

そう考えると牛食文化と牛丼の歴史はほぼ同じといえます。

ハイカラな肉料理が庶民に普及

日露戦争の折、牛肉の缶詰が兵士の携帯食糧として配給されました。

これが牛肉の大和煮ですが、兵役を終えてふるさとへ帰ってからその味を懐かしがり、都会だけの牛肉普及を全国レベルに引き上げるきっかけになったと言われます。

明治後半、早くも牛肉は不足状態になり、高価なものになりつつありました。

これをカバーする意味で豚肉が市場に登場して庶民の間に普及し、豚肉の消費が伸びました。

都会生活や軍隊駐屯場から出る残飯を餌として養豚業が増加しました。

牛鍋は、関東大震災をきっかけに、関西風に卵をつけて食べる事が一般的になり、牛鍋の看板もなくなり、すき焼きになり、牛鍋は大衆食堂の牛丼として、名前を変えることになります。

洋食屋が普及して、カツレツとウスターソースが人気を呼び、家庭料理にも洋食は浸透しました。

カツレツは明治時代には牛肉が使われていましたが、大正時代に入ると豚肉がカツレツに合うことから、ビーフカツレツからポークカツレツ、すなわちトンカツにシフトしていきました。

大正時代末期には、庶民の夕食にカレーライス、オムレツ、コロッケ、フライなどの洋食が喜ばれるようになりました。

コロッケはジャガイモがほとんどで挽肉は少々のものでしたが食肉が出回るようになって挽肉主体のメンチカツも登場。

そしてこの頃には、大衆的中国料理店が増え始めて、支那そばのチャーシューとして豚肉の消費が伸びました。

食生活の欧米化で急増した肉食

昭和12年に始まった日華事変から昭和20年の終戦までの間は、軍事優先の食料政策の為に統制となりました。

定着し始めていた肉食の習慣も中断し、戦争直後の食料難時代を経て、米の生産向上によって豊かになった昭和30年から再び、しかも急速に食肉が一般化して行きました。

肉は終戦直後ヤミ市に流れ、高値で取引されていましたが、昭和24年になってやっと食肉が小売店で公然と自由に買えるようになりました。

豚の生産が戦前のピークにまで戻ったのは昭和31年のことでした。

食肉の消費量においても、戦前を超えたのがこの頃です。昭和31年から始まる神武景気。

経済復興から経済成長へ

食生活の欧米化、米、芋の消費減少に対して食肉、乳、油脂の消費増大が加速しました。

経済的に豊かになった昭和30年代に、明治の肉食解禁後ほぼ1世紀かけて蓄積した食文化が、一斉に開花した感があります。

生産面でも、若齢肥育牛が普及しました。乳用種雄の肥育牛が、食用に転用され、雌牛と共に大衆肉として出回るのです。

食肉の大衆化と高級化への分化

こうした大衆化によって、日本人の食肉消費量は急速に増加しました。

昭和40年代後半には食生活の欧米化がピークを迎え、食肉の需要も増加し、牛肉が輸入されるようになりました。

安い輸入牛肉によって日本の畜産は成り立こうした大衆化によって、日本人の食肉消費量は急速に増加しました。

昭和40年代後半には食生活の欧米化がピークを迎え、食肉の需要も増加し、牛肉が輸入されるようになり、安い輸入牛肉によって日本の畜産は成り立たなくなるのではとさえいわれました。

しかし、昭和50年代から盛んになり始めたグルメ時代に呼応するかのように、国産高級ブランド牛肉が、そのおいしさから人気を博してきました。

血統のよい牛を体重600kg以上に肥育する松阪牛、近江牛、三田牛、米沢牛など、銘柄牛肉が食肉店に並ぶようになりました。

手間ひまかけて霜降り肉に仕上げるという、名人芸的な高級和牛の生産です。

もともと肉に依存しない食生活であった日本では、食肉についても量をたくさん食べることをよしとするよりは、質のよいものを好んで食べる傾向にあります。

長寿と食肉

食生活の欧米化に伴って食肉や牛乳の摂取量が増えて、日本人の栄養状態がよくなったのは周知のこと。

これが戦後日本人の平均寿命を伸ばした最大の要因と思われます。

昭和25年には男58歳、女61歳であった平均寿命が、昭和45年には男69歳、女75歳となり、現在では人生80年時代を迎えています。

肉食を上手に食生活に取り入れている証といえましょう。

健康、長寿を考えるとき、良質なたんぱく質をしっかり摂取することが不可欠です。

長寿県、沖縄ではたんぱく質源として豚肉をよく食べています。

以前は、赤ちゃんは重湯からおかゆ、白身魚など魚とお米がメインの離乳食で育てられてきましたが、最近では、レバーペーストや乳製品などが盛んに利用されるようになってきました。

わが国の食文化は、植物型からバランス栄養型へと変化を遂げ、高齢化社会を迎えた日本では、骨粗鬆症で骨折したり、脳卒中で半身不随になったりして寝たきりになった老人も増加しています。

骨を丈夫にしたり、血管を若々しく保つには食肉のたんぱく質は不可欠です。

食肉のたんぱく質をいかに賢く食べるかが、これからの健康問題を考えるうえでもますます大切なことになります。